Au sens strict, le terme de "Goulag" désigne la direction en charge de l'administration des structures pénitentiaires créée en 1930 en URSS.

Par extension, il renvoie à l'ensemble des camps de travail forcé disséminés dans les régions les plus inhospitalières afin de les exploiter. Si les premiers camps sont créés dès 1918, le système concentrationnaire se développe sous Staline et touche de nombreuses catégories de personnes : opposants à la politique de collectivisation, rivaux politiques, élites intellectuelles, minorités, mais surtout des gens ordinaires condamnés pour des délits mineurs.

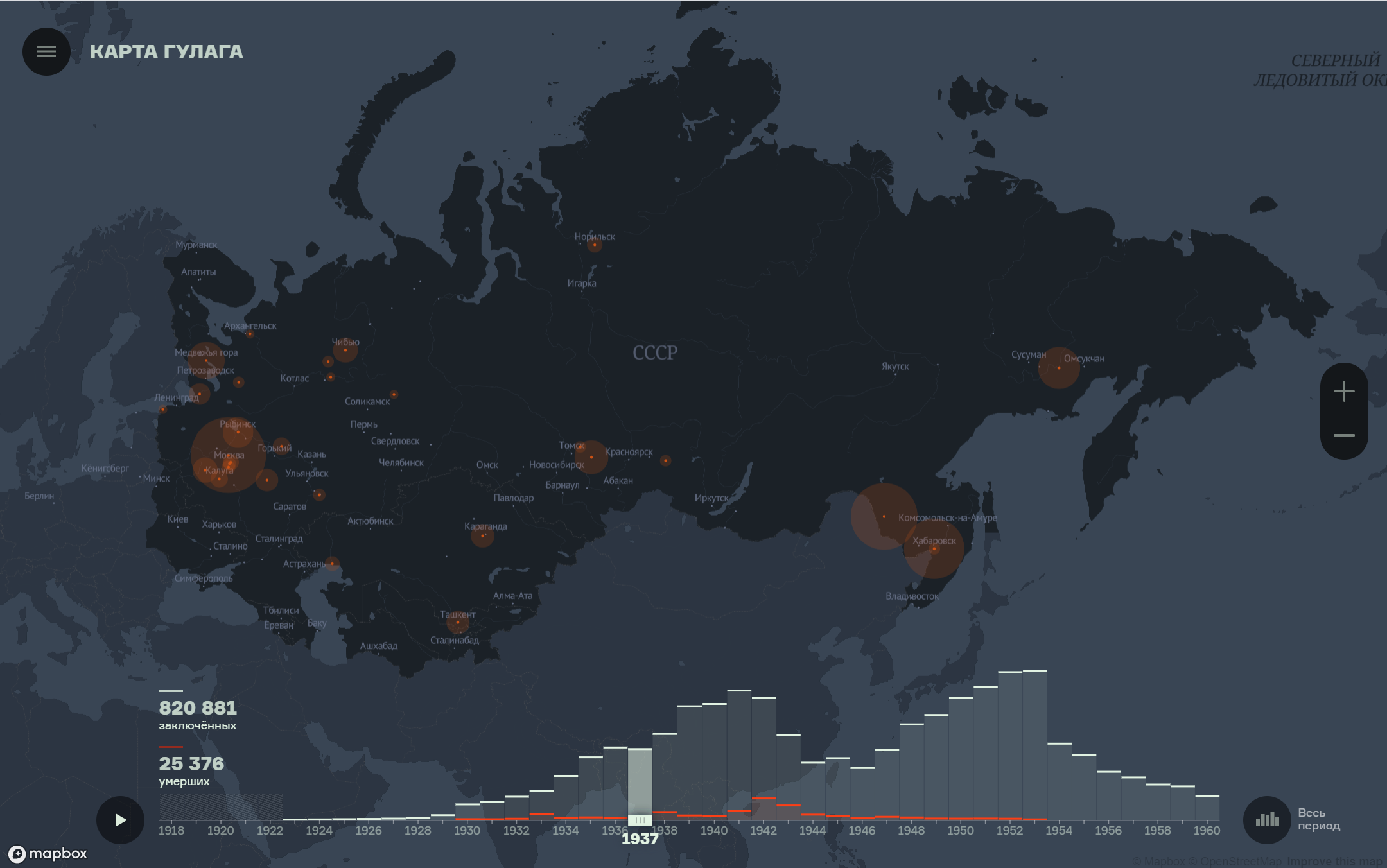

En vingt-cinq ans, 19 millions de Soviétiques sont passés par le Goulag et 6 millions ont été déportés – soit au total 1 Soviétique sur 6. Environ 9 % des détenus sont morts, emportés par la maladie, la faim, les conditions extrêmes de travail et la rigueur du climat. |

Le Goulag désigne l'organisme qui s'occupe de l'ensemble des camps de travail forcé en Russie puis en URSS. Une grande partie de ces camps se situaient dans des zones reculées (Sibérie Orientale, Oural). On y envoyait principalement les opposants politiques ou les personnes condamnées au travail forcé. Des camps d'internement existaient déjà sous le tsar (Joseph Staline y réchappa 2 fois), mais le régime soviétique fait du Goulag l'un des piliers de son régime de terreur, ainsi qu'un fondement pour soutenir l'expansion industrielle de l'URSS. Le Goulag désigne l'organisme qui s'occupe de l'ensemble des camps de travail forcé en Russie puis en URSS. Une grande partie de ces camps se situaient dans des zones reculées (Sibérie Orientale, Oural). On y envoyait principalement les opposants politiques ou les personnes condamnées au travail forcé. Des camps d'internement existaient déjà sous le tsar (Joseph Staline y réchappa 2 fois), mais le régime soviétique fait du Goulag l'un des piliers de son régime de terreur, ainsi qu'un fondement pour soutenir l'expansion industrielle de l'URSS.

Des goulags, appelés kwanliso, existent aussi en Corée du Nord.

Histoire

Pendant la guerre civile russe, le gouvernement communiste expédia de 150 000 à 400 000 personnes dans les goulags On y trouvait des contre-révolutionnaires ("mencheviks") et les "ennemis du peuple", les catégories au départ sont très floues. Entre 1920 et 1923, il existe environ 80 camps de travail en Russie pour 25 000 détenus, chiffre dérisoire par rapport aux 15-18 millions de personnes internées dans les Goulags pendant la totalité de leur existence1.

Quand Staline installe sa dictature, il utilise les camps de travail pour exiler ses ennemis politiques. Cette condamnation équivaut à celle d'être fusillé car les conditions de vie sont épouvantables.

Ce n'est que dans les années 1980, que ces camps disparaissent. Le dernier camp est fermé en 1991.

La vie dans le Goulag

La vie dans le Goulag est très dure. Les prisonniers travaillent toute la journée à la construction de projets inutiles (l'exemple le plus flagrant est le canal de la Mer Blanche). Parfois ils doivent construire leur propre cabane en bois. Ils sont mal vêtus et souffrent du froid intense qui règne dans ces régions. Certains camps ne sont pas ravitaillés, il y a eu des cas d'anthropophagie . Le typhus et la dysenterie font des ravages. La mortalité est très élevée, peu de personnes arriveront à survivre au Goulag. Réchapper dans ces conditions est plus dû au miracle qu'autre chose.

En 1938, on supprima les punitions contre les détenus et on augmenta le nombre de rations alimentaires, cependant ils devront travailler 11 h par jour avec seulement 3 jours de repos par mois.

Détenus

Une personne pouvait être envoyée au Goulag pour diverses raisons ; elle était alors qualifiée d'« élément antisoviétique » :

- Si elle s'opposait au régime,

- Si un paysan refusait de participer au kolkhoze ou si elle faisait partie des Koulaks

- Si elle était victime d'un faux procès.

Tâches effectuées par les prisonniers

Les prisonniers effectuaient de nombreuses tâches très pénibles. Dans les régions minières de l'Oural et du Kouzbass, les détenus travaillent dans de nombreuses mines de charbon. Au nord et au sud de Moscou, on perce de grands canaux. Plus loin, dans les provinces reculées du pays, on construit des camps de travail.

|

Le Goulag- - ГУЛАГ, acronyme de Главное управление лагерей (Direction principale des camps) - était le gouvernement agence responsable du réseau soviétique des camps de travaux forcés mis en place par ordre de Vladimir Lénine, atteignant son apogée sous le règne de Joseph Staline des années 1930 au début des années 1950. Les locuteurs de langue anglaise utilisent également le mot goulag pour désigner tous les camps de travaux forcés qui existaient en Union soviétique, y compris les camps qui existaient à l'époque post-Lénine. Le Goulag- - ГУЛАГ, acronyme de Главное управление лагерей (Direction principale des camps) - était le gouvernement agence responsable du réseau soviétique des camps de travaux forcés mis en place par ordre de Vladimir Lénine, atteignant son apogée sous le règne de Joseph Staline des années 1930 au début des années 1950. Les locuteurs de langue anglaise utilisent également le mot goulag pour désigner tous les camps de travaux forcés qui existaient en Union soviétique, y compris les camps qui existaient à l'époque post-Lénine.

Le Goulag est reconnu comme un instrument majeur de répression politique en Union soviétique. Les camps abritaient un large éventail de condamnés, allant des petits criminels aux prisonniers politiques, dont un grand nombre ont été condamnés par des procédures simplifiées, telles que par les troïkas du NKVD ou par d'autres instruments de châtiments extrajudiciaires. En 1918–1922, l'agence était administrée par Cheka, suivie par le GPU (1922–23), l'OGPU (1923–34), plus tard par le NKVD (1934–46), et dans les dernières années par le ministère de l'Intérieur (MVD). Le camp de prisonniers de Solovki, le premier camp de travail correctif construit après la révolution, a été établi en 1918 et légalisé par un décret, "Sur la création des camps de travaux forcés" le 15 avril 1919.

Le système d'internement s'est développé rapidement, atteignant une population de 100 000 habitants dans les années 1920. Selon Nicolas Werth, le taux de mortalité annuel dans les camps de concentration soviétiques variait fortement, atteignant 5% (1933) et 20% (1942-1943) tout en diminuant considérablement dans les années d'après-guerre (environ 1 à 3% par an au début des années 50). En 1956, le taux de mortalité a chuté à 0,4%. [19] Le consensus émergent parmi les savants qui utilisent les données d'archives officielles est celui des 18 millions qui ont été envoyés au Goulag de 1930 à 1953, environ 1,5 à 1,7 million y ont péri ou à la suite de leur détention. Cependant, certains historiens remettent en question la fiabilité de ces données et s'appuient plutôt fortement sur des sources littéraires qui aboutissent à des estimations plus élevées. Les chercheurs en archives ont trouvé "aucun plan de destruction" de la population du goulag et aucune déclaration d'intention officielle de les tuer, et les libérations de prisonniers ont largement dépassé le nombre de morts dans le goulag. Cela peut être en partie attribué à la pratique courante de libérer des prisonniers qui souffraient de maladies incurables ou qui étaient proches de la mort.

Presque immédiatement après la mort de Staline, l'establishment soviétique a pris des mesures pour démanteler le système du Goulag. Une amnistie générale a été déclarée immédiatement après la mort de Staline, bien qu'elle soit limitée aux prisonniers non politiques et aux prisonniers politiques condamnés à cinq ans au maximum. Peu de temps après, Nikita Khrouchtchev a été élu secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, initiant les processus de déstalinisation et le dégel de Khrouchtchev , déclenchant une libération massive et une réhabilitation des prisonniers politiques. Le système du Goulag a pris fin définitivement six ans plus tard, le 25 janvier 1960, lorsque les restes de l'administration ont été dissous par Khrouchtchev. La pratique juridique consistant à condamner les condamnés à des travaux pénaux, bien que contenue, n’a pas été totalement abolie et se poursuit encore à ce jour, bien qu’à un niveau beaucoup plus limité, dans la Fédération de Russie.

Aleksandr Solzhenitsyn, lauréat du prix Nobel de littérature, qui a survécu à huit ans d'incarcération au Goulag, a donné au terme sa renommée internationale avec la publication de L'archipel du Goulag en 1973. L'auteur a comparé les camps dispersés à « une chaîne d'îles », et en tant que témoin oculaire, il a décrit le Goulag comme un système où les gens travaillaient à mort. [24] En mars 1940, il y avait 53 directions de camp du Goulag (familièrement appelées simplement «camps») et 423 colonies de travail en Union soviétique. De nombreuses villes minières et industrielles du nord et de l'est de la Russie et du Kazakhstan comme Karaganda, Norilsk, Vorkuta et Magadan étaient à l'origine des blocs de camps construits par des prisonniers et gérés par la suite par d'anciens prisonniers |